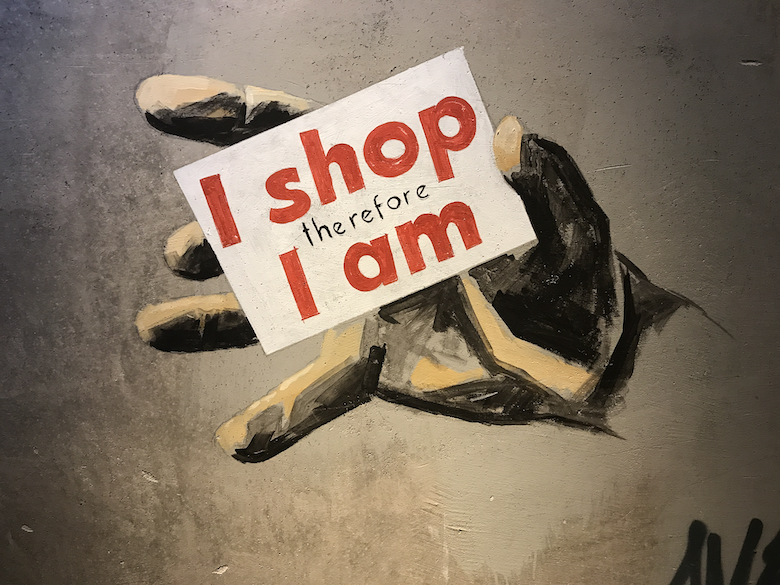

Vor einigen Jahren hätte ich mich selbst als „Shopaholic“ beschrieben.

Wie für viele Menschen in unserer heutigen Gesellschaft fiel es mir leichter, mir etwas zu kaufen („ich gönn mir etwas“), um mich abzulenken, zu belohnen, mich (kurzzeitig) glücklicher zu fühlen, als mich mit mir selbst auseinander zu setzen.

Jeder hat seine Gründe

Am Ende meiner zweiten Schwangerschaft ist mein Sohn in utero verstorben. Dadurch wurde eine Zäsur in meinem Leben gesetzt. Kurze Zeit später erkrankte meine Mutter an Krebs. In dieser Zeit begann ich erst so richtig, unbewusst Konsum als Allzweckwaffe gegen schlechte Gefühle, Ängste und Sorgen einzusetzen.

Wenige Jahre später starb meine Mutter und hinterließ mir als Einzelkind ihren gesamten Hausstand zur Auflösung. Meine Mutter war ein Ästhet, aber auch ein Sammler, und so hatten sich in ihrem Haushalt unzählige für sich genommen schöne Gegenstände angesammelt, mit denen ich nun umgehen musste. Mein erster Impuls war selbstverständlich der einer jeden guten Tochter: alles zu behalten. Aber kein noch so großes Haus kann einen weiteren Haushalt einfach aufnehmen. Und kein noch so ähnlicher Geschmack erlaubt es, zwei Generationen an Dingen einfach miteinander zu kombinieren. Das wurde mir schnell klar, als ich den ersten Karton aus ihrer Wohnung in unserem Zuhause ausgepackt hatte.

Alles in allem habe ich viele viele Tage (und Nächte) gebraucht, um durch alle hinterlassenen Dinge durchzugehen, jeden Gegenstand (und mich selbst) zu prüfen und zu entscheiden, was ich damit machen möchte. Und diese Entscheidungen waren wirklich schwer, denn ich hatte dabei auch immer im Kopf, welche Bedeutung die Dinge für meine Mutter hatten. Wie konnte ich etwas, dass für sie so wertvoll gewesen war, einfach weggeben?

Wohin mit all dem Überfluss

Eine Freundin, die mein Hadern miterlebte, empfahl mir ein Buch, Marie Kondo: Magic Cleaning, das mir helfen sollte, die Dinge leichter loszulassen. Und das tat es, weil es mir ein paar entscheidende, neue Gedankenansätze zeigte:

Für manche mögen solche Erkenntnisse einfach und intuitiv zugänglich sein, für mich waren sie es nicht.

Ein Gegenstand kann seine Aufgabe (für mich) erfüllt haben, allein dadurch, dass er einer anderen Person (in diesem Fall meine Mutter) Freude bereitet hat, sei es durch den Kauf, das Besitzen, das Nutzen oder auch das Weitergeben. Ich musste als Erbe, der den Gegenstand übernimmt, nicht auch einen Nutzen daraus ziehen, diesen weiter besitzen. Ich durfte einfach loslassen, auch wenn es sich um eine ungetragene Mütze handelte oder ein ungelesenes Buch, und musste nicht die (auf den ersten Blick) unvollendete Aufgabe erfüllen, indem ich die Mütze trage oder das Buch lese.

Noch schwieriger war der Umgang mit Erinnerungsstücken der Familie und all den kleinen Figuren und Dekorationsgegenständen meiner Mutter, die mich schon als Kind begleitet hatten.

Erstere waren von Generation zu Generation weitergegeben worden, um schließlich bei mir zu landen. Durfte ich mir da wirklich erlauben, sie einfach loszulassen, weil ich sie als belastend empfand? Hatte ich nicht die Aufgabe, diese ebenfalls zu konservieren und an meine Kinder weiterzugeben?? Bis heute habe ich für mich noch nicht alle Antworten auf diese Fragen gefunden.

Und gerade bei den vielen anderen Dingen, die auch in mir Erinnerungen weckten, musste ich begreifen, dass die Erinnerung nicht in den Dingen lag, sondern in mir. Die Dinge waren allenfalls Trigger dafür.

Loslassen für mehr Freude

Am Ende konnte ich über 90 % der Dinge loslassen und kam noch immer mit drei Möbelstücken und zehn Umzugskartons nach Hause. Der Großteil der genannten 90 %, die ich nicht behalten habe, fand Dank eines umfangreichen Flomarkts ein neues Zuhause. Das war ein unglaublich schönes Gefühl. Die Freude von anderen an den Dingen zu sehen, die meiner Mutter gehört hatten, und das Gefühl des Gebens (statt Konsumierens).

Von den zehn Kartons sortiere ich noch immer regelmäßig Dinge aus, weil ich merke, dass vieles nicht zu mir passt und mir keine Freude macht. Und mit jedem Teil, das ich weggeben kann, fühle ich mich wieder freier und leichter.

Die Erkenntnisse, die ich durch die Lektüre von Marie Kondos Büchern (es gab damals schon einen Teil 2) gewonnen habe, wendete ich dann auch auf meinen eigenen Besitzstand an. Und musste erkennen, dass ich selbst auch schon auf dem besten Wege zu einem prall gefüllte Haushalt wie dem meiner Mutter war (natürlich hatte sie dreißig Jahre Vorsprung). Und ich begann, mein Konsumverhalten zu hinterfragen und meine Schränke auszumisten.

Nach dem Aufräumen folgt Minimalismus?

Nach den ersten eigenen „Erfolgen“ und mehr Wohlgefühl in unserem Haus streckte ich meine Fühler weiter aus und stolperte über den Begriff „Minimalismus“ und den Blog von „The Minimalist“.

Zunächst fühlte es sich bei der Auseinandersetzung damit, anders als bei den Büchern von Marie Kondo, für mich so an, als wollte man mir etwas wegnehmen. Ich „sollte“ mein Hab und Gut verringern, selbst die Dinge, die mir vielleicht Freude machen?!

Anfänglich könnte man meine Faszination für den Minimalismus daher als „Faszination des Grauens“ beschreiben. Leben nur mit dem Nötigsten klingt für die Tochter einer Maximalistin eher erschreckend, wenngleich ich zu diesem Zeitpunkt ja schon die beängstigende Zukunft der ständigen Akkumulation gesehen habe.

Weiterhin habe ich aber zu Beginn die Zielsetzung des Minimalismus nicht wirklich verstanden. Es geht nicht notwendigerweise darum, besonders wenige Dinge zu besitzen, sondern herauszufinden, was einen im Leben weiterbringt und was einen behindert.

Besitz belastet

„Besitz belastet“ war immer ein Satz meines Vaters. Als Studentin mit weniger als zehn Umzugskartons an Besitzstand habe ich mich immer über diesen Satz geärgert. Konnte ich mir doch selten etwas neues zum Anziehen oder neue Schuhe kaufen und hatte aus Geldmangel so wenig, nicht aus einer freien Entscheidung heraus.

Aber letztlich ist die Aussage richtig. So kann jede noch so ersehnte Sache, hat man sie erst, zu einer Belastung werden. Minimalismus fordert uns dazu auf, zu prüfen, ob die mit allem im Leben einhergehenden Nachteile durch die persönlichen Vorteile aufgewogen werden.

Ein Kleidungsstück kostet nicht nur Geld, sondern muss nach Hause gebracht werden, muss einsortiert und aufbewahrt werden, muss gepflegt werden und irgendwann möglicherweise auch wieder weitergegeben, recycelt oder entsorgt werden. Das klingt nicht so schlimm, aber mit jedem weiteren Gegenstand, der Einzug in unser Leben findet, wird dieser Aufwand weiter erhöht. Und unser Leben immer mehr davon beherrscht.

Weniger ist mehr

Minimalismus soll uns als Tool helfen, diesen Aufwand wieder zu verringern, indem wir all das entfernen, was uns nicht zumindest einen echten Mehrwert (in welcher Form auch immer) beschert. Um bei dem Beispiel des Kleiderschranks zu bleiben: wenn sich darin nur Kleidungsstücke finden, die ich regelmäßig gerne (!) trage, weil ich mich darin wohl fühle, dann muss ich mich in gleicher Weise um diese kümmern.

ABER ich habe einen Benefit, nämlich Kleidung, die mich in meinem Leben unterstützt. All die zusätzlichen Kleidungsstücke, die sich in vielen unserer Schränke finden, ungetragen, weil zu klein, zu groß, gekauft, weil im Sale oder geschenkt bekommen (oder oder oder), brauchen ebenfalls Aufmerksamkeit, nehmen Platz weg und belasten uns im mentalen Hintergrund, ohne dass wir hier einen Mehrwert haben. Aber jemand anderes könnte einen Nutzen hiervon haben…

Daher lohnt sich die Mühe, den eigenen Besitzstand zunächst einmal dahingehend zu prüfen, was wir wirklich brauchen, und uns von Dingen zu trennen, die wir nicht (mehr) benötigen. Ich nenne das immer: „neue Freunde für meine nicht mehr benötigten Sachen finden“. In der Regel finde ich immer jemanden, der noch etwas damit anfangen kann, sei es Kleidung, Schuhe oder Haushaltsgegenstände, Bücher etc., da ich meine Sachen sehr pfleglich behandele.

Minimalismus heißt Bewusstheit

Die wichtigere Seite des Minimalismus ist aus meiner Sicht aber nicht das Loslassen der Dinge, die man schon hat, sondern das Loslassen von Dingen, die noch gar nicht Einzug in mein Leben gehalten haben – sprich: weniger und bewussteren Konsum.

Kleine Challenges, wie einen Monat NICHTS außer Lebensmittel und lebensnotwendige Haushaltsgegenstände wie Toilettenpapier oder dergleichen zu kaufen, zeigen einem die eigenen Schwächen auf. Wann habe ich das Bedürfnis, etwas zu kaufen? Welche Auslöser braucht es, damit ich kaufe? Wie kann ich mich vor diesen unbewussten von externen Umständen ausgelösten Kaufentscheidungen lösen?

Und im Laufe der Zeit wurde aus meinem inneren Widerstand gegen das Loslassen ein neugieriges Experimentieren („worauf kann ich verzichten?“). Und ich habe angefangen zu begreifen, dass ich nicht erst dann ein Minimalist sein kann, wenn ich nur noch zwei Paar Schuhe, eine Hose und drei T-Shirts besitze, sondern es damit beginnt, bewusste Entscheidungen für und gegen Dinge zu machen.

Ausgehend von diesen ersten Erfahrungen, lässt sich das Werkzeug „Minimalismus“ auch auf alle anderen Lebensbereiche anwenden. Für mehr Leichtigkeit im Hier und Jetzt…

Schreibe einen Kommentar